《逍遥骑士》与《边境杀手》:公路片基因的精确手术刀

更新时间:2025-10-28 04:03:13

一战再战总体来说让我十分惊喜,其视听语言和符号学的运用非常的娴熟与巧妙。尽管本人对其节奏略有不满,但是绝对是瑕不掩瑜,尽管其商业上注定不会如F1那么成功,但对个人而言,这部电影在今年这个时间段的上映可以说让我重新对影视行业产生了希望。

虽然瑕不掩瑜,但是我们还是从缺点谈起。个人目前暂时不知道院线版的删减,但是就不羁夜来看,该电影的前半段应该有着相当严重的删减。由此带来了两个问题,其一是其剧情节奏显得在建制方面过于臃肿,而又缺少关键的剧情成分——电影的前四分之一的剧情其实在全片来看其实是主线剧情的铺垫,在此半小时塞入太多的信息其实在我看来会影响电影整体的节奏感。其二,个人一边看电影一边在计时,开场的建制时间远没有两个半小时的四分之一那么长,基本上在26分就可以算是进入第二幕了,由此来看其结构的失衡是相对比较影响观感的,这一点某种程度可以归咎于删减。、

回到优点上,电影比起一部关于移民问题的激进表达,更像是深入剖析并讽刺各方的手术刀,并且在视听语言方面做的相当优秀。

先说视听语言方面,我们不妨举几个例子。导演在电影中拍了很多段审讯戏,导演擅长用特写镜头,来呈现双方细微的微表情变化,并且通过几乎肉眼不可见的缓慢放大和硬切来呈现一方对另一方的施压。特别是导演在拍摄西恩潘面试俱乐部的时候,他甚至通过硬切和大特写的配合打乱了时空逻辑,让本来在空间上分离的三个人紧密的压缩并且孤立“史蒂文”这个角色。其次,电影中的战斗戏份虽然相当克制,但是有着浓厚的“边境杀手”的风味:连贯的镜头,考究的战术设计,绝对不降智的写实逻辑——军队作为绝对的国家暴力机器而存在,他们冷酷无情并且机械。暴力的突然性在电影中表现得也非常好。导演喜欢刻意放大某些写实的枪声,但是又对大部分枪声做了正常的降噪处理:在帕菲迪亚失控开枪的时候,枪声大到让所有观众吓了一跳,观众在被剥离的同时很好的带入了角色的情感;而后续的火力压制等场景,即便枪声更密集,但是也做了更好的降噪处理,因为此时的暴力是由国家暴力机器冷酷而机械的、有组织有预谋的进行的。即便部分观众在大银幕不能接受如此的处理,个人也为这种处理的细致而感到兴奋。最后,其实电影的影调相当具有胶片的质感,导演本人也承认该片受到了王家卫的影响,他说“王家卫是拍摄1.85:1的高手”。大画幅、胶片质感,给一战再战带来了近乎往昔的视觉冲击和复古体验。

回到人物设计上。首先阐明,个人认为本片构筑的立体感来自于它不仅表现了每个主要角色的一体两面性,也并没有单一的描绘一种形式的斗争。本片实则是存在两个抵抗组织的。其一是激进的、类似于恐怖分子的FRENCH75,另一边是“忍者大师”静如止水的渗透机构。相比于前者,后者更加扎根于美利坚的社会体系,一方面深深藏匿。另一方面又具备着及其强大的潜在权力——他们渗透了警察机关、医疗机构乃至政府本身。个人甚至认为,印第安裔正是忍者大师组织的一员:因为从鲍勃被捕时大师的不慌不忙、被捕后的快速接应和鲍勃最后的轻松逃脱来看,他们早已掌握了警方的情报并且有着相当直接的第一手信息来源。这一点不成熟的观点也许能够解开部分观众的迷惑。值得一提的是,印地安裔的镜头像是被刻意藏匿的,但他又不断被提起,并借政客等人之口,逐渐揭秘他和实际体制的疏离(和抵抗组织的共同点也算是动机)和可疑的背景,而下一次的出场,他对待女主角薇拉的反常温柔和最终的献身则彻底揭露了他的潜在身份。

我们回到几个主要的角色身上。

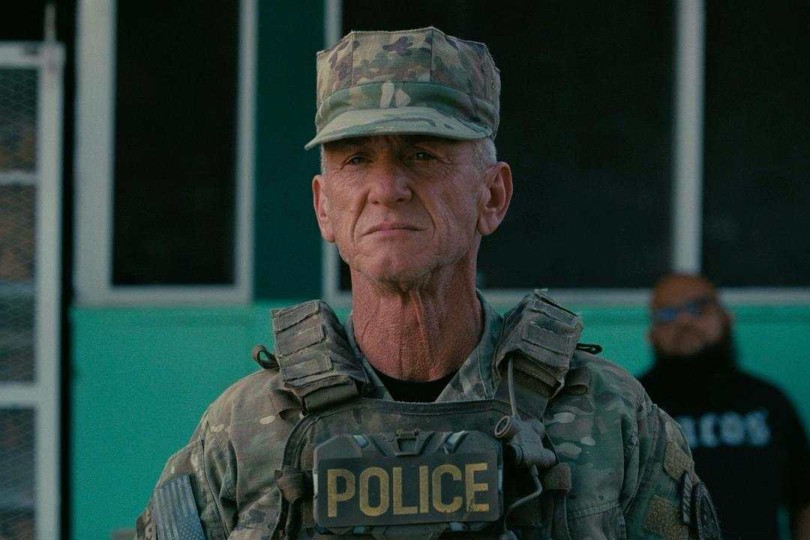

首先是西恩潘饰演的史蒂文。从镜头语言上,他出现的画面几乎都存在着某种程度的剥离感:在移民安置点被袭击,到加入俱乐部的审讯,再到每一次行动和最终与“女儿”会面,导演都用某种手段把他和周遭人物分离开,可能是极大的纵深和夸张的站位(女儿会面),可能是身份的隔离(审讯与被审讯),也可能是单纯的画面呈现(大部分场景中他都单独出境无依无靠)。他的帽子、头发、肌肉和僵硬的走路姿势,都是角色对权力的倾注失败后,转为对自身脆弱的掩饰以及作为心理补偿的自恋行为。上校将施加于外界的力比多收回,重新投注于自我,而产生了心理学上的“继发性自恋”。这种自恋最终难以掩饰他的孤独与失败,仅仅是一层薄薄的纸,这也是为什么他忍受不了任何对自己的负面评价,哪怕是薇拉作为一个16岁女孩对于自己穿着的讽刺,也足以击穿他的心理防线。他经历了幻想的瓦解与创伤的复现,此时即便他曾经通过掌控自己外貌(即便与上层社会显然格格不入)来掌控他人的凝视,史蒂文也重新意识到自己重新变成了被凝视的客体而存在。配合西恩潘令人惊叹的演绎,个人觉得他的心理呈现是立体而科学的。在直面幻想的瓦解和实在界的创伤后,他的自尊被完全瓦解,他也因此完全沦为了追求权力却又毫无可能成功的“小官员”,被真正的权力机关轻松碾死。

然后是帕菲迪亚。即便出场时间不长,但是角色作为幽灵始终贯穿着全片。一首一末,分别体现了其外在的、浅表的暴力激进和对自身女性权能的全盘否定和内在的、根植的温柔和女性魅力。即便在冲动下她并没有接受抚养女儿的责任,但是她的内心存在着对于正常履行母亲义务的渴望。个人认为,她的“激进”与“犯罪”,并非是母性的对立面,而是在作为移民身份个体被国家意识形态所否定、被社会所排斥后,被压抑而无法正常表达的“母性”在扭曲环境下的极端爆发。“母亲”作为一种象征界的位置,被象征秩序明确的剥夺,而产生了象征性的死亡和对于母性的创伤性匮乏。帕菲迪亚潜在的对于融入社会和成为为其所接纳的正常母亲渴望,才是其短暂背叛抵抗组织并融入社会的关键原因,正如电影所说“欢迎来到正常的社会”。然而,这种“投降”仅仅是填补匮乏的一场绝望的尝试,她试图内化大他者的欲望,但这个过程注定会让她经历自我压抑和自我否定作为自我异化的必然过程,当她意识到移民身份作为结构性壁垒的不可跨越性之后,她的尝试彻底破灭。

而女主角薇拉,则是作为母亲的幽灵,逐渐将其母亲的形象完满化。她的移民身份和与母亲形象从逐渐重合到再次分离,个人认为是伴随着无意识的代际遗传而进行的。她降生时,移民二代身份与父母亲背负的“罪行”被强加于她身上,母亲对于目标的渴望并没有随着她的缺席而消失于代际遗传,而是被社会关系(于抵抗组织和鲍勃的联系)传递给了女儿。女儿在无意识中接替了母亲在欲望结构中的位置,接管了母亲结构性的位置和角色,并间接的实现了母亲的愿望(即便这个愿望的实现在我看来有点仓促,最后的智能机和大张旗鼓的通讯让我觉得前面的小心翼翼毫无意义)。说到这里其实就很足够了,如果我们意识到女儿是作为母亲的幽灵而存在的,我们就会发现她的行径和成长好理解很多。

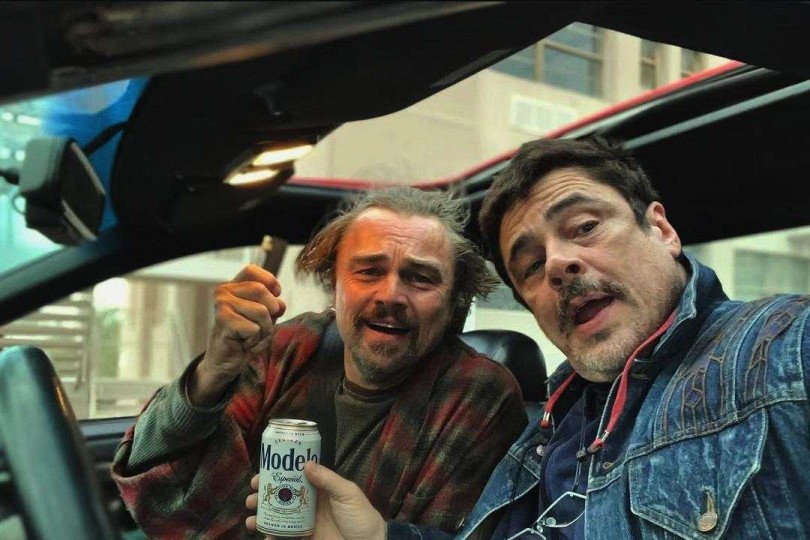

再说到鲍勃,我对他的理解更倾向于类似侠女中的男主角。他的作用主要在于引导观众视角,代替观众去看去经历并且串联剧情。他的形象是典型的浅表的机器与深层非典型的温柔与爱好和平的矛盾。与其说爱,他更爱妻子和女儿,他根本不想参与行动。在剧情中,导演通过逐步撤离他与女儿之间在镜头和心理上的距离和隔阂(如撤出某些镜头语言上的结构性元素比如门框、窗子、明暗对比等等),让角色逐步接受自己的柔弱与无能,放弃其对于符号界男子汉和大男子主义的执着,而退出FRENCH75。

最后,个人认为上流社会真的很《上流社会》,它无情的碾压任何在权力中心之外的人,并通过设置门槛抗拒任何人走进他的中心。随着小李子在电影中嘲讽“富兰克林是3K头子”,我们会发现上流社会白人至上主义的本质。这些表达相当直白和明显,我反而觉得没有忍者大师那条线有趣。

Ps不知道有没有人注意到,炸鸡厂藏冰好像很熟悉哦,我还期待炸鸡叔客串呢。另,鉴于电影在映,不放图了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:真正的抵达是心之所至

下一篇:叶子的故事

『逍遥骑士,边境杀手』相关阅读

《逍遥骑士》与《边境杀手》:公路片基因的精确手术刀

《逍遥骑士》与《边境杀手》:公路片基因的精确手术刀